Dominanzkultur is all around

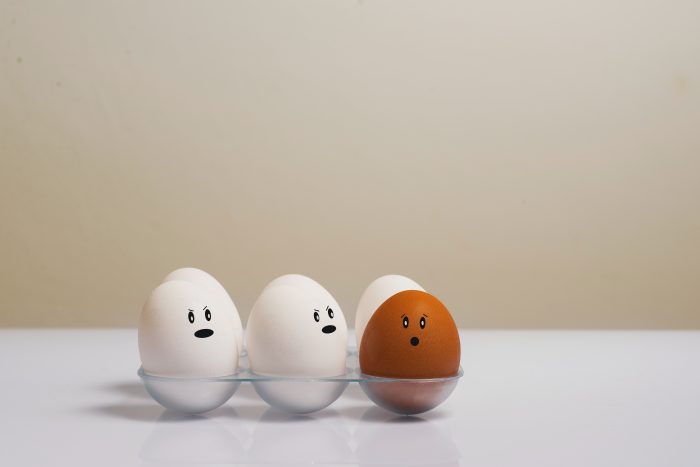

Wenn sich eine Gruppe von Menschen über alle anderen stellt und sich berechtigt fühlt, die Art und Weise des Zusammenlebens aller Menschen zu bestimmen, ist das ein Zeichen von Dominanzkultur. Diesen Begriff hat sich die Psychologin Birgit Rommelspacher ausgedacht, um zu beschreiben, wie „unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretationen sowie Bilder, die wir vom Anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind.“ [1] Dominanz ist, wenn eine machtvolle Gruppe darauf besteht, anders als andere zu sein, und sich diesen anderen gegenüber für überlegen hält. Vereinfacht bedeutet das: „Ihr seid anders als wir und wir sind normal. Also dürfen wir alles bestimmen, bekommen mehr Rechte und ihr müsst euch an uns anpassen.“ Das sagt oder denkt natürlich kaum jemand so konkret, sondern die meisten Mitglieder der Dominanzkultur sind sich dessen gar nicht bewusst.

Der Begriff Dominanzkultur meint nämlich nicht (nur) Sprache, Musik oder Film, sondern alle gemeinsamen Vorstellungen, Normen und Regeln in einer Gesellschaft. Diese bestimmen, wie wir zusammen leben, unsere Wirtschaft und Politik, aber auch unser eigenes alltägliches Handeln. In so einer Gesellschaft, die auf Über- und Unterordnung basiert, sind die Möglichkeiten zur Teilhabe nicht gleich verteilt: Ob auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt, in der Bildung, bei der Frage, wer wählen darf, wer frei reisen darf, wer frei über den eigenen Körper entscheiden darf usw. haben Menschen, die nicht zur dominanten Gruppe gehören, weniger Möglichkeiten. Diese Benachteiligung findet nicht unbedingt absichtlich und aufgrund böser Hintergedanken einzelner Menschen statt. Sie wirkt auch in und durch gesellschaftliche Strukturen und Vorstellungen, die z.B. in Gesetzen, der Schule oder in den Medien verankert sind und die von den Mitgliedern der Dominanzkultur gestützt und als „normal“ anerkannt werden.

Pass dich an!

Situationen, in denen eine Gruppe, meist unabsichtlich und unbemerkt, eine Norm festlegt, in der andere Personen keinen Platz haben, finden sich in den alltäglichsten Beispielen: Die Freundesgruppe möchte zusammen wegfahren und entscheidet sich für ein Haus außerhalb von Deutschland, wo du aber nicht mitkannst, weil du keinen EU-Pass hast.

Bei der Verabredung für einen Videodreh wird der Termin auf einen dir wichtigen Feiertag gesetzt, den die anderen nicht kennen oder der ihnen egal ist. Von der „Minderheit“ wird dann oft verlangt, sich an die „Mehrheit“ anzupassen. Diese Idee gibt es auch auf gesellschaftlicher Ebene. Oft wird dann z. B. die „Integration“ von Migrant*innen und deren Nachkommen in eine „deutsche Leitkultur“ verlangt. Was hier als „deutsch“ oder „nicht deutsch (genug)“ gilt und wo genau die Grenzlinie verläuft, ist von dominanten Vorstellungen bestimmt. Das wird mit dem Begriff „weiß-deutsche Mehrheitsgesellschaft“ bezeichnet, auch um darauf hinzuweisen, dass nicht nur ein paar rassistische Spinner und Neonazis diese Meinung vertreten, sondern dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist.

Bloß eine Sache der Mehrheit?

Der Begriff „Mehrheitsgesellschaft“ kann aber irreführend sein. Es geht ja nicht bloß darum, dass tatsächlich mehr Leute z. B. christlich sind, sondern dass diese Gruppe bestimmt, wie die Normalität des Zusammenlebens in der Gesellschaft auszusehen hat, wer dazu gehört und wer nicht. Es geht also um Macht über andere Menschen. Wenn ich „die Mehrheit hat eine Schuhgröße über 38 und bestimmt deswegen über alle, die kleinere Füße haben“ sage, dann kann ich das zwar sagen, verändern wird das aber nichts, denn die Großfüßler*innen haben keine Macht, um das durchzusetzen. Sie können keine Gesetze veranlassen und haben durch die Schuhgröße auch keine bessere Chance, ins Fernsehen, Parlament oder an die Uni zu kommen. Obwohl sie eine Mehrheit sind, haben sie keinen politischen oder kulturellen Einfluss. Wer hingegen zu einer Gruppe gehört, die in der Dominanzkultur „oben“ steht, hat die Macht, solchen Einfluss auszuüben, während diejenigen, die „unten“ stehen, automatisch weniger mitbestimmen können.

Wenn man von „der Mehrheitsgesellschaft“ spricht, hat man außerdem oft eine einzelne Mehrheit im Kopf. Der Begriff der Dominanzkultur umfasst hingegen die Vielschichtigkeit und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dimensionen von Macht. Also nicht nur rassistische Unterscheidungen, sondern auch das Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, Menschen mit und ohne Behinderung, Heteros/Cis- und LGBTIQ-Personen usw. Viele Menschen sind also gleichzeitig Teil von Gruppen, die Dominanz ausüben, aber auch von Gruppen, die benachteiligt werden. Dadurch ist es nicht so einfach, „die Mächtigen“ klar von „den Unterdrückten“ zu unterscheiden oder die Gesellschaft in Mehrheit und Minderheit zweizuteilen.

Ich und dominant?

Die Dominanzkultur hat also mit uns allen etwas zu tun, ist aber gar nicht immer so leicht zu erkennen. Im Gegenteil, denn ein wichtiges Merkmal der Dominanzkultur ist, dass ihre Mechanismen meist unsichtbar bleiben. Die Mitglieder der Dominanzkultur sind sich der strukturell angelegten Ungleichheit nicht bewusst, schließlich leben wir in einer Demokratie und hier müssen alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben, oder? Da ist es gar nicht so einfach zu erklären, warum manche von Anfang an schlechtere Chancen haben als andere. Also gibt es gesellschaftliche Erzählungen, um diese Ungleichheiten zu rechtfertigen. Zum Beispiel, dass wer es wirklich schaffen will, das auch tut, und dass alle anderen einfach faul sind. Oder dass Ländergrenzen ganz normal seien und schon immer da waren und deshalb die Geflüchteten auch nicht „unsere“ Verantwortung sind.

Dadurch werden Machtstrukturen wie Rassismus als „natürlich“ und unveränderlich verfestigt, als etwas, womit man selber nichts zu tun hat. Im Alltag ist es schwierig, die eigene Zugehörigkeit zu einer dominanten Gruppe und die Vorteile, die man dadurch erlangt, zu erkennen. Die eigene Benachteiligung sieht man hingegen meist klarer. Wie selbstverständlich läuft man durch offene Türen und bekommt gar nicht mit, wie der Person hinter einem die Tür vor der Nase zugeknallt wird. Die Herausforderung ist also, die eigene Rolle in der Dominanzkultur zu reflektieren und zu erkennen, wie man selbst unbeabsichtigt zur Aufrechterhaltung der Ungleichheit beiträgt.

Mit Dominanz gegen die Dominanz

Weil die Dominanzkultur so schwer wahrnehmbar ist und alle ihre vorherrschenden Bilder und Ausreden verinnerlicht haben, ist es gar nicht so leicht, aus ihr auszubrechen. Deshalb hat auch der Kampf gegen die Dominanzkultur oft seine Tücken. Personen, die ähnliche Ausgrenzung erfahren, können sich zusammentun, um gemeinsam für mehr Teilhabe, gleiche Chancen oder mehr Sichtbarkeit zu kämpfen. Das ist wichtig, um gemeinsam die Ungleichheit in der Gesellschaft zu erkennen, anzuprangern und zu verändern. Das hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, z.B. bei der Frauenbewegung, der Schwulen- und Lesbenbewegung oder migrantischen Selbstorganisationen. Gleichzeitig bleibt darin oft die Einteilung in Gruppen, auf der die Dominanzkultur ja selbst beruht, bestehen. Die vermeintliche „Gleichheit“ innerhalb dieser Gruppen kann zu neuen und nicht hinterfragten Normen und Ausschlüssen führen. So haben z. B. Schwarze Frauen in feministischen Bewegungen oder queere Menschen innerhalb migrantischer Organisationen oft genauso mit rassistischen bzw. heterosexistischen Normen zu kämpfen wie im Rest der Dominanzkultur.

Anstatt uns nur mit Menschen zusammenzutun, die gleiche oder ähnliche Dinge erleben wie wir, brauchen wir auch Zusammenschlüsse über die Grenzen von zugeschriebenen Gruppen hinweg. Politische Aktivisten von Kanak Attack sagten zum Beispiel, ihre Gruppe stehe für eine Haltung und nicht für eine Herkunft, weshalb auch Nicht-Migranten mit bei der Sache wären: „Kanak Attack fragt nicht nach dem Paß oder nach der Herkunft, sondern wendet sich gegen die Frage nach dem Paß und der Herkunft.“ Vielleicht sollten wir uns etwas weniger auf Identitäten und etwas mehr auf ein geteiltes Bild von einer guten Welt berufen, also nicht nur die Frage stellen, gegen welche Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung wir sind, sondern wofür wir einstehen und kämpfen möchten.

Dominanz? Nicht mit mir!

Wenn wir anfangen, die Unterscheidung und Bewertung von Gruppen nicht mehr als normal hinzunehmen und zu erkennen, wo Macht und Dominanz in unserem Alltag wirksam sind, können wir die Strukturen der Dominanzkultur sichtbar machen. Dabei kann die Kunst helfen, egal ob ein Rap-Song, Podcast oder TikTok-Video. Dadurch können wir dominante gesellschaftliche Erzählungen, wie die von der „Integration“ von Menschen „mit Migrationshintergrund“, reflektieren und ablehnen.

Statt dass alle im Sinne einer dominanten Norm „gleich“ sein sollen, ohne die gleichen Rechte zu bekommen, wäre es doch schöner, wenn alle anders, aber gleichberechtigt sein könnten – eine radikal plurale Demokratie eben.

Fragen, die du dir stellen kannst, sind z.B.:

- Fallen mir Beispiele ein, in denen ich durch eine dominante Position anderen gegenüber Vorteile erhalten habe?

- Wo spielt für mein eigenes Selbstbild der Unterschied zu anderen eine Rolle?

- Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der alle wirklich gleichberechtigt sind? Und was unterscheidet diese Gesellschaft von der jetzigen?

Reicht es, die dominante Norm weniger ausgrenzend zu gestalten, oder müssen wir die Dominanzkultur als Ganzes abschaffen? Geht das überhaupt?

veröffentlicht am 25.01.2022