Das ist doch übertrieben! Warum es wichtig ist, sich um diskriminierungsfreie Sprache zu bemühen

Sprache ist immer ein Ergebnis gesellschaftlicher Realitäten, sie bildet historische und gegenwärtige Machtverhältnisse und Normalitätsvorstellungen ab. Dabei lassen sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht alleine über Sprache verändern, aber Sprache ist einer von vielen Faktoren, die dazu beitragen können, Ungerechtigkeit abzusichern, kritisch bewusst zu machen und/oder zu verändern.

Sprache und Diskriminierung

Sprache bildet einerseits Realität ab. Andererseits schafft sie auch Realitäten. Sie strukturiert u. a. Denken, Wahrnehmung und Emotionen. Sie bildet das Gerüst für Kommunikation und vermittelt Botschaften, u. a. über Selbst- und Fremdwahrnehmungen und Beziehungen. In der Sprache können sich Achtung, Abwertung, Paternalismus etc. zwischen verschiedenen Menschen(gruppen) ausdrücken. Sprache kommuniziert Normalitätsannahmen und Tabus und trifft Aussagen über Machtverhältnisse. Sie trägt nicht zuletzt dazu bei, Unrecht zu legitimieren bzw. zu verharmlosen. Die sprachliche Entmenschlichung bestimmter Menschengruppen bereitet(e) die Verletzung ihrer Menschenrechte bis hin zu ihrer Vernichtung vor, historisch z. B. in der kolonialen Versklavung Schwarzer Menschen oder der nationalsozialistischen Vernichtung verschiedener Menschengruppen.

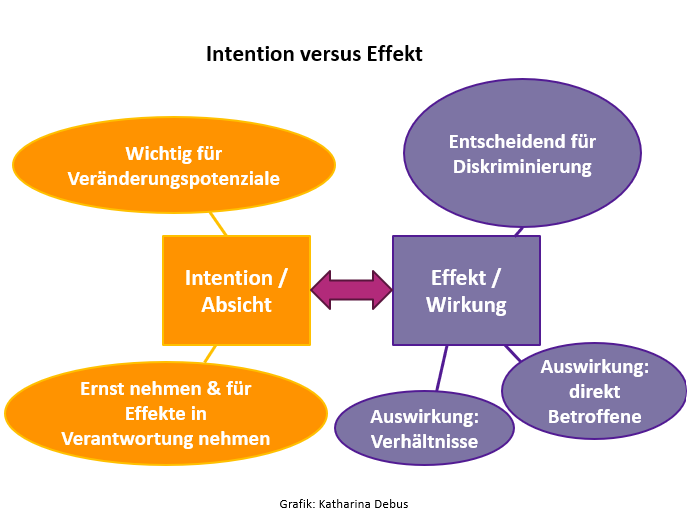

Diese Unterdrückungs- und Vernichtungsgeschichte wird bis heute durch Begriffe wie das N-Wort, die Bezeichnung „asozial“, antisemitische oder ableistische Begriffe etc. immer wieder aufgerufen und fortgeschrieben. Darüber hinaus verharmlosen bestimmte Begriffe und Formulierungen Unrecht und tragen zum Teil zu einer Täter-Opfer-Umkehr bei, wie zum Beispiel, wenn bei einem Femizid/Frauenmord von einem „Familien-“ oder „Eifersuchtsdrama“ die Rede ist oder wenn extrem rechte Gewalt durch die Bezeichnung „Streit unter Jugendbanden“ bagatellisiert wird. Dabei ist der Effekt bzw. die Wirkung einer Sprachhandlung entscheidend (vgl. Grafik 1). [1]

Eine Handlung bzw. Aussage ist dann als diskriminierend zu bezeichnen, wenn sie entweder eine diskriminierende Wirkung auf anwesende Menschen hat oder wenn sie diskriminierende Verhältnisse normalisiert, unabhängig von der Intention/Absicht der sprechenden bzw. handelnden Person. Dennoch ist auch die Intention relevant, denn Menschen mit guten Absichten sind bereit, bei entsprechendem Feedback die Wirkung ihrer Handlungen kritisch zu reflektieren und dazuzulernen, um in Zukunft diskriminierungssensibler zu sprechen.

Funktionsweisen diskriminierender Sprache:

-

Abwertung bis hin zum Absprechen von Menschlichkeit einklappen

Zum Beispiel negative bzw. beleidigende Worte für bestimmte Menschengruppen, Lebensweisen und/oder Zugehörigkeiten

-

Verwendung als Schimpfwort einklappen

Zum Beispiel die Verwendung eines an sich neutralen Wortes (bspw. Jude, schwul, Mädchen, krank) als Schimpfwort, wodurch die entsprechenden Menschengruppen bzw. Lebensweisen negativ markiert werden

-

Verballhornung bzw. Lächerlich-Machen einklappen

Zum Beispiel von

(a) bestimmten Namen, die nicht mehrheitsdeutsch sind oder die ostdeutsch bzw. mit einer proletarischen oder ökonomisch prekarisierten Herkunft konnotiert werden (bspw. Mandy oder Kevin)

(b) bestimmten Lebensweisen (bspw. trans Menschen, queeren Menschen etc.)

(c) diskriminierungskritischen Forderungen

-

Verniedlichungen einklappen

Zum Beispiel

(a) wenn Frauen ohne ihre Zustimmung als „Mädchen“ bzw. „Girls“ bezeichnet werden oder

(b) in der Bezeichnung „Flüchtling“ (die Endsilbe „ling“ wird oft in verniedlichenden oder negativ konnotierten Wörtern verwendet) für geflüchtete Menschen bzw. Menschen mit Fluchtgeschichte[2]

-

Negative Verknüpfungen bzw. negative Assoziationen einklappen

Zum Beispiel wenn

(a) der Begriff „mauscheln“ (Herkunft: „wie Moischele sprechen“, wobei „Moischele“ ein Wort für Juden war, also: „wie die Juden sprechen“) für illegale oder intransparente Vorgehensweisen steht oder

(b) der Begriff „ schwarz “ in der Sprache v. a. als Metapher für negative bzw. illegale Handlungen/Positionen vorkommt (bspw. „schwarzfahren“, „schwarzarbeiten“, „schwarze Liste“, „schwarzer Peter“); solche Verknüpfungen können selbst dann diskriminierende Effekte auf Denkstrukturen haben, wenn, wie meines Wissens z. B. beim „Schwarzfahren“, die Herkunftsgeschichte des Wortes nicht rassistisch war

-

Verwendung von mit Verfolgung oder Unterdrückung konnotierten Begriffen einklappen

Beispiele sind

(a) das mit der Sklaverei konnotierte N-Wort oder

(b) der mit der sozialdarwinistischen Vernichtung im Nationalsozialismus konnotierte Begriff „asozial“ oder

(c) die mit der nationalsozialistischen Vernichtung in Konzentrationslagern verbundenen Begriffe „Selektion“ bzw. „selektieren“

-

Verunsichtbarung bzw. Tabuisierung einklappen

Zum Beispiel durch

(a) das generische Maskulinum, also die Verwendung der männlichen Sprachform für gemischte Gruppen und in Berufsbezeichnungen und die damit einhergehende Verunsichtbarung bzw. Verbesonderung von Frauen und Mädchen und nicht-binären Menschen oder

(b) durch die sprachliche Verunsichtbarung von Menschen, die weder als Männer noch als Frauen leben oder

(c) heterosexuelle Vorannahmen (bspw. in der Frage „Wie heißt sie denn?“, wenn ein Junge erzählt, dass er sich verliebt hat, in der Annahme, ein nicht als schwul geouteter Junge würde sich „normalerweise“ nur in Mädchen verlieben)

-

Versämtlichungen bzw. Homogenisierungen einklappen

Zum Beispiel wenn Menschengruppen mit geringerer gesellschaftlicher Macht mit sehr unterschiedlichen Realitäten und Selbstverständnissen in einer Gruppe homogenisiert werden, u. a.:

(a) wenn verallgemeinernd von Afrika die Rede ist und dabei die Unterschiede zwischen afrikanischen Ländern nivelliert werden

(b) wenn versämtlichende Äußerungen über „die Behinderten“, „die Ausländer“, „die Türken“, „die Muslime“, „die Schwulen“, „die Lesben“, „die Bisexuellen“, „die Frauen“, „die Hartz-IV-Empfänger*innen“, „die Juden“, „die Ossis“ etc. getätigt werden

-

Platzanweiser einklappen

Zum Beispiel wenn Menschen aufgrund einer (angenommenen oder realen) Gruppenzugehörigkeit (bspw. Geschlecht oder Migrationsgeschichte) ein Platz in dieser Gesellschaft zugewiesen wird, bspw.

(a) wenn Frauen die Zuständigkeit für Sorgearbeit zugewiesen wird oder wenn in der alten Anrede „Fräulein“ zwischen verheirateten und unverheirateten Frauen unterschieden wird

(b) wenn bei Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe oder bestimmten Namen davon ausgegangen wird, dass sie zum Putzpersonal gehören oder auf einer niedrigeren Hierarchie-Ebene angesiedelt sind, bzw. wenn sie direkt geduzt werden

-

Othering und Verbesonderungen einklappen

Zum Beispiel wenn Menschen als „Andere“ markiert werden und u. a. symbolisch ausgebürgert werden:

(a) durch die Gegenüberstellung von Juden_Jüdinnen[3] und Deutschen

(b) durch die Frage „Wo kommst du her?“ an Menschen mit nicht-mehrheitsdeutschen Namen bzw. People of Color

(c) durch die Bezeichnung „Ausländerfeindlichkeit“ oder „Fremdenfeindlichkeit“, obwohl die Täter*innen weder nach Staatsangehörigkeit gefragt haben noch danach, wie lange die Person schon an diesem Ort lebt (korrekterer Begriff: Rassismus)

(d) wenn Menschen für einen anderen Staat als den, in dem sie leben, verantwortlich gemacht werden (bspw. Israel, die Türkei, Russland, Italien, Griechenland oder verschiedene Staaten in Afrika, Asien oder Osteuropa) etc.

Beziehungsweise wenn Menschen verbesondert und von anderen auf eine Lebensweise oder Zugehörigkeit reduziert und nicht mehr als Individuum mit individuellen Eigenschaften oder als „normal“ angesehen werden, bspw. durch Aussagen wie: „Oh, ich wollte schon immer mal einen schwulen Freund, mit denen kann man so schön shoppen gehen!“

-

Ungleichverteilung von Bezeichnungs- und Definitionsmacht einklappen

Zum Beispiel wenn Fremdbezeichnung durch Begriffe, die von den jeweiligen Gruppen als abwertend empfunden werden, bspw. das Z-Wort (statt Sinti*zze, Rom*nja und weiterer spezifischer Selbstbezeichnungen ) oder E… (statt Inuit, Yupik und weiterer spezifischer Selbstbezeichnungen)[4]

-

Vernebelung von Analyse und Täter-Opfer-Umkehr einklappen

Zum Beispiel durch Bagatellisierungen von Gewalttaten (siehe Beispiele oben im Text) oder Vorwürfe von Überempfindlichkeit bei Kritik an diskriminierenden Beschreibungen

Sprache kann also u. a. in den beschriebenen Weisen zu Macht- und Herrschaftsverhältnissen und Unrecht beitragen, sie kann die Kritik an Ungerechtigkeiten erschweren und sie kann Menschen kränken und schwächen. Diskriminierende Aussagen können die Form von Mikroaggressionen annehmen. Dies sind Handlungen, die vereinzelt keine große Wirkung entfalten würden. Dadurch, dass sie gegen diskriminierte Menschengruppen gehäuft auftreten, können sie die Psyche der Betroffenen stark belasten, z. B. bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen (siehe Hinweise in der Materialliste am Ende des Textes). Diese Dimension der Belastung durch das gehäufte Auftreten von Handlungen, die für sich genommen eher Kleinigkeiten wären, ist für Angehörige privilegierter Gruppen oft nicht nachvollziehbar.

Sprache und Veränderung

Sprache kann aber auch Anerkennung kommunizieren, bestärken und Hoffnung machen. Dies gilt z. B., wenn empowernde Begriffe entwickelt und verwendet werden, wenn Sichtbarkeit geschaffen wird und/oder wenn Sprache dazu beiträgt, Menschen einen Platz in dieser Welt zu schaffen, deren Existenz oft geleugnet oder erschwert wird.

Für trans Menschen kann es beispielsweise sehr stärkend sein, wenn Menschen das richtige Pronomen oder die richtige Geschlechtsbezeichnung für sie verwenden. So sollte z. B. für trans Mädchen (also für Menschen, die von sich wissen, dass sie ein Mädchen sind, auch wenn das Umfeld sie vorher für einen Jungen gehalten hat) das Pronomen „sie“ und die Bezeichnung „Mädchen“ statt des Pronomens „er“ und der Bezeichnung „Junge, der lieber ein Mädchen wäre“ verwendet werden (außer diese Information soll aus Sorge vor Diskriminierung geheim gehalten werden). Das Gleiche gilt umgekehrt für trans Jungen. Insbesondere nicht-binäre Menschen (also Menschen, die sich nicht als entweder männlich oder weiblich verorten) sollten nach ihren Wünschen in Bezug auf Pronomen gefragt werden. Auf Wunsch sollten ihnen gegenüber Vergeschlechtlichungen vermieden und/oder nicht-binäre Pronomen und Sprachformen wie z. B. „en“ (statt „er“ oder „sie“) verwendet werden. In allen Fällen hilft eine kurze, ehrlich gemeinte Entschuldigung, wenn die falsche Anrede gewählt wurde oder z. B. unbeabsichtigt ein falsches Pronomen rausgerutscht ist.

Auch für viele andere Menschengruppen wirkt es (be-)stärkend, wenn ihre Selbstbezeichnungen ernst genommen, wenn ihren Realitäten Sichtbarkeit verschafft und wenn Unrecht bzw. Diskriminierung klar und kritisch benannt werden.

Sprache kann also zur Veränderung von Realität beitragen, in persönlichen Interaktionen und darüber hinaus, u. a. indem sie stärkende und diskriminierungskritische Selbstkonzepte fördert, respektvolle Beziehungen ermöglicht sowie Normalitätsannahmen und auch institutionelle Logiken in Bewegung bringt und transformiert. U. a. kann Sprache die Analyse und Kritik bestehender Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten ermöglichen; das Sag- und Denkbare erweitern; helfen, Beziehungen zu transformieren; zur Entwicklung von Vertrauen in sich selbst und andere beitragen; Bilder umgestalten und (Selbst-)Vertrauen fördern.

Pädagog*innen sind hier besonders wichtig, da sie als Vorbilder bzw. Lernmodelle fungieren. Ihre Anerkennung und ihr Respekt sind für Kinder und Jugendliche oft von großer Bedeutung, auch wenn das nicht immer so scheint. Dies gilt selbst dann, wenn die Adressat*innen sich zunächst irritiert gegenüber diskriminierungssensibler Sprache zeigen. Veränderungen durch pädagogische Impulse sind mit Samenkörnern zu vergleichen, die erst langsam aufgehen. Ihre Bedeutsamkeit ist dennoch nicht zu unterschätzen.

Antworten auf Einwände gegen diskriminierungssensible Sprache

Es gibt diverse Einwände gegen diskriminierungssensible Sprache. Im Folgenden gehe ich exemplarisch auf einige der häufigsten Einwände ein.

Das ist doch aus dem Elfenbeinturm und hat mit normalen Leuten gar nichts zu tun!

Die meisten Forderungen zu diskriminierungssensibler Sprache kommen nicht aus den Universitäten, sondern von Aktivist*innen, die sich gegen Diskriminierung wehren. Zum Teil wurden/werden sie dann im universitären Diskurs aufgegriffen und Akademiker*innen nutzen ihre gesellschaftliche Reichweite, um Kritik zu äußern und diskriminierungssensible Alternativen bekannter zu machen. Die Forderungen kommen jedoch in der Regel von unten, nicht von oben.

Der Einwand mit dem Elfenbeinturm ist oft Ausdruck von Überforderung oder Befremdung gegenüber unbekannten Sprachformen. Diese liegen meines Erachtens aber häufig darin begründet, dass (wie auch in anderen Gesellschaften) diskriminierende Sprache und unterkomplexe Sichtweisen auf bestimmte Menschengruppen nahegelegt werden und die meisten von uns damit aufwachsen. Es stellt daher eine Herausforderung dar, die Realität genauer zu betrachten und sich nach und nach eine respektvolle Sprache anzueignen. Diskriminierungssensible Sprache folgt dem Ziel, anderen Menschen respektvoll zu begegnen. Dies ist insbesondere in der Pädagogik Kern des beruflichen Auftrags.

Das war schon immer so und früher hat sich da auch niemand was bei gedacht!

Gesellschaftliche Verhältnisse – und dies gilt auch für historische Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnisse – schlagen sich in Traditionen nieder. Oft wurden diese Traditionen auch schon früher von Betroffenen kritisiert, diese hatten aber eine geringe gesellschaftliche Reichweite. Es ist Zeichen eines gesellschaftlichen Wandels hin zu mehr Gerechtigkeit, dass heute mehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen mit ihren Unrechtserfahrungen und Forderungen nach mehr Gerechtigkeit Gehör finden. Dies ist die Grundlage für zukünftige Beziehungen auf Augenhöhe. Gerechtigkeit erfordert dabei von allen die Bereitschaft, Althergebrachtes zu überdenken und sich auch irritieren zu lassen.

Aber ich hab das doch gar nicht so gemeint!

Das ist wunderbar! Der nächste Schritt wäre, ernst zu nehmen, dass die Wirkung der eigenen Handlung offenbar nicht zur guten Absicht passt, dazuzulernen und nachzusteuern (siehe Abb. 1).

Die heutige Generation ist viel zu empfindlich, die sollen sich nicht so anstellen!

Ein Perspektivwechsel könnte zu dem Schluss führen, dass vielmehr diejenigen Menschen empfindlich sind, die auf Kritik an ihrer Sprache und neue Informationen nicht mit Reflexion, sondern mit Abwehr reagieren.

Es wäre allerdings produktiver, Empfindsamkeit als Gegenpol zu Abstumpfung und der Weitergabe von Verletzungen an Schwächere wahrzunehmen. Insbesondere in der Pädagogik ist es die Aufgabe der Fachkräfte, förderliche Entwicklungsbedingungen für die Adressat*innen zu schaffen. Dazu gehören Anerkennung, Ermutigung sowie Schutz vor und Unterstützung von Wehrhaftigkeit gegen Grenzüberschreitungen, Diskriminierung und Gewalt. Es ist Grundlage jeglicher pädagogischen Beziehungsarbeit, dass die Adressat*innen sich gesehen und respektiert fühlen, und dazu leistet diskriminierungssensible Sprache einen wichtigen Beitrag.

„Ganz schön schwierig!“ – Wie kann ich diskriminierungssensibel sprechen und mit Fehlern umgehen?

Gerade Pädagog*innen werden oft mit der Anforderung konfrontiert, immer kompetent und handlungssicher zu sein. Dies ist eine unrealistische Vorstellung in einer komplexen Welt. Oft gelingt die Förderung der Adressat*innen weitaus besser, wenn Pädagog*innen sich als Lernmodelle dafür anbieten, einen bewussten Umgang mit den eigenen Grenzen und Unsicherheiten sowie der Komplexität der Welt zu entwickeln und Spannungsverhältnisse anzuerkennen ( Ambiguitätstoleranz ).

Dies gilt auch für Sprachhandeln: Zum einen leben wir in einer Gesellschaft, die über viele Generationen hinweg von Diskriminierung und Unterdrückung geprägt wurde, die sich auch in der Sprache niedergeschlagen haben. Es ist kaum möglich, immer bereits zu wissen, welche Begriffe oder Formulierungen diskriminierend wirken könnten. Da Sprache zudem Realität abbildet, müssen teilweise neue Sprachformen, die ein utopisches Ziel von Respekt, Chancengleichheit und Selbstbestimmung erahnen lassen, erst noch entwickelt werden.

An einigen Stellen gibt es bereits Klarheit. So ist sich zumindest die überwiegende Mehrheit Schwarzer Menschen einig, dass es diskriminierend ist, das N-Wort zu verwenden, ebenso wie weitgehend Einigkeit in trans Communities herrscht, dass es diskriminierend ist, einen trans Jungen als „Mädchen, das lieber ein Junge wäre“ zu bezeichnen. Auch bei vielen weiteren Schimpfwörtern, die ich an dieser Stelle nicht wiederholen will, sind sich die Betroffenen einig, dass sie höchstens von selbst Betroffenen verwendet werden und ansonsten vermieden werden sollten.

Allerdings gibt es auch Fälle, in denen sich die Betroffenen nicht einig sind. In der Regel bilden Diskriminierungsbetroffene keine „Zentralorgane“, die für alle sprechen. Sie machen verschiedene Erfahrungen, entwickeln unterschiedliche Bewältigungsstrategien, wachsen unter verschiedenen Bedingungen auf, gehören unterschiedlichen (Teil-) Communities an, bewegen sich in verschiedenen Milieus, lassen sich und ihren Widerstand von unterschiedlichen Quellen inspirieren etc. Es ist nicht verwunderlich, dass daraus unterschiedliche Sprachstrategien folgen. Hilfreich ist hier Ambiguitätstoleranz und das Interesse, die verschiedenen Anliegen und Argumente zu verstehen, anstatt die Geduld zu verlieren und Rezepte zu verlangen.

Es kann verunsichern, wenn ich nicht diskriminieren möchte, aber bemerke, dass an den verschiedensten Stellen Fettnäpfchen lauern und manchmal nicht einmal Einigkeit darüber herrscht, welche Begriffe diskriminierend oder nicht-diskriminierend sind. Aus meiner Sicht hilft es zunächst, anzuerkennen, dass es hier nicht um persönliche Schuldhaftigkeit geht, sondern dass unsere (und viele andere) Gesellschaft(en) es extrem erschwert (erschweren), diskriminierungssensibel zu sprechen. Ich finde eine fehlerfreundliche Haltung lebenslangen Lernens hilfreich, die anerkennt, dass es immer nur darum gehen kann, sich dem Ideal einer nicht-diskriminierenden Sprache weitmöglichst anzunähern.

Kompetenzlosigkeitskompetenz als Qualifizierungsdimension

Paul Mecheril spricht im Zusammenhang mit diskriminierungskritischem Handeln im Kontext von Rassismus von Kompetenzlosigkeitskompetenz[5] als einer wichtigen pädagogischen Qualifizierungsdimension. Es geht also darum, mit den Grenzen der eigenen Kompetenz in einer Art und Weise umzugehen, in der man bereit ist, stets dazuzulernen und Verantwortung zu übernehmen, ohne sich in Fragen von Schuld und Schuldabwehr zu verlieren.[6]

Es kann entlastend wirken zu verstehen, dass Diskriminierung und Ungerechtigkeit immer Unsicherheit und Verletzlichkeit hervorrufen. Klassischerweise wird diese gesamte Unsicherheit bei den im jeweiligen Thema Diskriminierten platziert, die sich nie sicher sein können, ob etwas gerade eigentlich nett gemeint oder Ausdruck direkter Aggression war; die immer damit rechnen müssen, dass eine scheinbar harmlose Situation in Bedrohung bzw. Abwertung oder auch Paternalismus umschlagen kann; die sich nie sicher sein können, ob sie als Individuum geschätzt oder auf ihre Gruppenzugehörigkeit reduziert werden; die sich oft fragen, ob sie überempfindlich sind und Geister sehen oder ob ihr Unwohlsein und/oder auch ihre körperlichen Symptome, begrenzten Selbstwirksamkeitserwartungen, Depressionen etc. Ergebnis von Diskriminierung sind usw.

Das utopische Ziel ist eine Gesellschaft, in der niemand durch Diskriminierung verletzt wird. In Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand ist es aus meiner Sicht hilfreich anzuerkennen, dass Verletzlichkeit und Verunsicherbarkeit im Kontext von Diskriminierung Symptome einer ungerechten Gesellschaft sind. Mit anderen Worten: Mich verletzlich und unsicher zu fühlen, rührt weder daher, dass ich „zu doof“ oder gar ein schlechter oder schwacher Mensch bin. Noch sind diese Gefühle durch diejenigen verursacht, die sich kritisch zu diskriminierender Sprache verhalten.

Es ist vielmehr die von Diskriminierung geprägte Gesellschaft, die Menschen in Auseinandersetzung mit Diskriminierung verletzlich und unsicher macht. Auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft ist es aus meiner Sicht ein Zeichen solidarischer Umverteilung dieser Diskriminierungslasten, wenn Menschen, die im jeweiligen Verhältnis privilegiert werden, bereit sind, einen Teil dieser Unsicherheit mitzutragen, indem sie sich selbst hinterfragen und sich für kritische Selbstreflexion, Kritik und auch diffuse Unbehagensgefühle des Gegenübers öffnen. Es könnte ein Zwischenziel auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit sein, gemeinsam einen möglichst solidarischen Umgang mit diskriminierungsbedingter Unsicherheit und Verletzlichkeit zu finden.

Teil dieses Prozesses kann es aus der jeweils privilegierten Perspektive sein, zeitweise einen Schritt zurückzutreten, zuzuhören, zu lesen, Menschen etwas zu fragen, die bereit sind, Dinge zu erklären, und sich für Fehler zu entschuldigen. Es kann entlastend sein zu wissen, dass dies für die Mehrheit der Menschen ein emotionaler Prozess ist, und Räume zu schaffen, in denen die verschiedenen Emotionen (von Schuldgefühlen und Selbstzweifeln über Verletztheit, Bedauern, Traurigkeit und Abwehr bis Wut) reflektiert werden können, ohne sich gegen diejenigen zu richten oder an denen abzuarbeiten, die mit ihrer Kritik ein Lernangebot gemacht haben.

Ein solcher Prozess wird meiner Erfahrung nach umso leichter, je besser ein dialogischer und solidarischer Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen gelingt. Für die Pädagogik heißt dies zunächst, den Adressat*innen zuzuhören und sie dabei zu unterstützen, eine Sprache für Unbehagen, Wut, Angst, Traurigkeit und Unrechtsgefühle zu entwickeln, sowie ihre Hinweise ernst zu nehmen. Es geht dabei um eine gute Balance aus Räumen für Verletzlichkeit, Analyse, Zorn, Empathie, Perspektivwechsel und die Förderung von Resilienz und produktiven Umgangsweisen im Umgang mit Diskriminierung – sowohl bzgl. selbst erlebter Diskriminierungen als auch bei Diskriminierungen gegenüber anderen Menschen (u. a. Zivilcourage).[7]

Zusätzlich sollte in der Personalpolitik möglichst darauf geachtet werden, unterschiedliche Erfahrungsexpertisen im Umgang mit Diskriminierung im Team zu versammeln und voneinander zu lernen. Für solche gemeinsamen Lernprozesse ist eine Kultur kritischer Solidarität und solidarischer Kritik im Team hilfreich, die es erlaubt, konkrete Kritiken an bestimmten Handlungen nicht als persönliche Angriffe zu empfinden, sondern als Beiträge zum gemeinsamen Lernprozess. Um dorthin zu gelangen, sind vertrauensbildende Maßnahmen und kompensierende, schöne gemeinsame Erlebnisse förderlich sowie die Trennung zwischen Intention und Effekt, durch die das Zugeben von Fehlern von einer moralischen Verurteilung der Person unterschieden wird. Nicht zuletzt ist es hilfreich, zusätzlichen Stimmen im Alltag von Team und Adressat*innen Gehör zu verschaffen, z. B. durch Einladungen, Seminare, Texte, Musik oder Video(clip)s.

Meiner Erfahrung nach kann all dies dazu beitragen, die Frage diskriminierungssensibler Sprache aus der Sphäre von Schuld und Schuldabwehr zu befreien und zu einem gemeinsamen Projekt zu machen, das berührende Begegnungen im Team und mit den Adressat*innen ermöglicht und ein wichtiger Baustein ist, um gemäß dem pädagogischen Auftrag subjektorientiert und ressourcenstärkend die persönliche Entfaltung der Adressat*innen zu fördern.

Informationen und Materialien zum Weiterlesen:

-

Zum Umgang mit diskriminierenden Begriffen durch die Adressat*innen einklappen

Anhand einer Situation aus der Pädagog*innenbildung werden in diesem Text mögliche Umgangsweisen mit diskriminierenden Begriffen diskutiert, insbesondere in Situationen, in denen die Adressat*innen sie ohne diskriminierende Absicht verwenden.

Debus, Katharina (2020). Umgang mit problematischen Begriffen im Lernen zu Diskriminierung. https://www.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/Debus_-_Umgang_mit_problematischen_Begriffen_im_Lernen_zu_Diskriminierung.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

-

Leitfäden zu diskriminierungssensibler Sprache einklappen

Auf dieser Seite versammelt die Universität Bremen verschiedene Leitfäden zu Antidiskriminierungs- und diversitätsbewusster Sprache: https://www.uni-bremen.de/diversity-management/studium-lehre/toolbox [Zugriff: 31.03.2021]

Fröhlich, Milan (2020). Glossar für diversitätssensible Sprache. Leipzig: Gleichstellungsbeauftragter der Universität Leipzig. https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/ul/Dokumente/200922_GSB_Glossar_diversit%C3%A4tssensible_Sprache_barrarm.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

-

Rassismussensible und -kritische Sprache einklappen

Arndt, Susan/Ofuatey-Alazard, Nadja (2019). Wie Rassismus aus Wörtern spricht. Münster: Unrast.

Nacro, Sanata/Fuhrmann, Larissa/Simon, Ilka (2013). Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch. Handreichung für Journalist_innen. Köln: AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e. V. https://www.iq-netzwerk-nrw.de/fileadmin/user_upload/downloads/externe/Leitfaden_rassismuskritisch.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

Neue deutsche Medienmacher*innen (o. J.). NdM-Glossar. Wörterverzeichnis der Neuen deutschen Medienmacher*innen (NdM) mit Formulierungen, Erläuterungen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft. https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/ [Zugriff: 31.03.2021]

-

Antisemitismussensible und -kritische Sprache einklappen

Klein, Mechthild (2020). Antisemitismus in der Sprache. Wenn die Mischpoke schachert. Deutschlandfunk, 01.12.2020. https://www.deutschlandfunk.de/antisemitismus-in-der-sprache-wenn-die-mischpoke-schachert.886.de.html?dram:article_id=488405 [Zugriff: 31.03.2021]

Latkes*Berlin (2020). Juden gendern. https://latkesberlin.wordpress.com/ [Zugriff: 31.03.2021]

Steinke, Ronen (2020). Antisemitismus in der Sprache. Da schwingt was mit. In: taz, 06.09.2020. https://taz.de/Antisemitismus-in-der-Sprache/!5709402/ [Zugriff: 31.03.2021]

Steinke, Ronen (2020). Antisemitismus in der Sprache. Warum es auf die Wortwahl ankommt. Berlin: Duden.

-

Diskriminierungssensible und -kritische Sprache rund um das Thema Behinderung einklappen

Leidmedien (o. J.). Begriffe über Behinderung von A bis Z. https://leidmedien.de/begriffe/ [Zugriff: 31.03.2021]

Smykowski, Judyta/Karpa, Jonas (o. J.). Behinderung in den Medien. Tipps von Leidmedien.de. https://leidmedien.de/wp-content/uploads/2017/02/LeidmedienBroschuere2020_bfrei.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

-

Adultismussensible und -kritische Sprache einklappen

Richter, Sandra (2013). Adultismus: die erste erlebte Diskriminierungsform? Theoretische Grundlagen und Praxisrelevanz. https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_richter_2013.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

-

Klassismussensible und -kritische Sprache einklappen

Kemper, Andreas (2013). Bewusst gedachte Vertikalismen. https://andreaskemper.org/2013/07/24/bewusst-gedachte-vertikalismen/ [Zugriff: 31.03.2021]

Kemper, Andreas/Weinbach, Heike (2009). Klassismus: Eine Einführung. Münster: Unrast.

Seeck, Francis (2020). Hä, was heißt denn Klassismus? Missy Magazine, 28.01.2020. https://missy-magazine.de/blog/2020/01/28/hae-was-heisst-denn-klassismus/ [Zugriff: 31.03.2021]

Seeck, Francis/Theißl, Brigitte (2020). Solidarisch gegen Klassismus. Intervenieren, organisieren, umverteilen. Münster: Unrast.

Theißl, Brigitte (2017). Sprache ist von Klassismus durchzogen – dem muss auch die Linke endlich etwas entgegensetzen. an.schlägel 8/2017. https://anschlaege.at/gegen-die-da-unten/ [Zugriff: 31.03.2021]

-

Geschlechtergerechte Sprache und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Sprache einklappen

Im Folgenden finden sich verschiedene Leitfäden zu geschlechtergerechter Sprache, Glossare zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt und Leitfäden zur Berücksichtigung von trans – und intergeschlechtlichen Menschen in Medien, die sich auch auf andere Sprachkontexte übertragen lassen.

Debus, Katharina/Laumann, Vivien (2020). Glossar zu Begriffen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. https://interventionen.dissens.de/materialien/glossar [Zugriff: 31.03.2021]

FernUniversität in Hagen. Gendersensible Kommunikation. https://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/gender_lehre/gender_sprache.shtml [Zugriff: 31.03.2021]

Fuhrich-Grubert, Ursula/Namberger, Verena/Sekulovic, Violetta (2019). Sprache ist vielfältig – Leitfaden der HU für geschlechtergerechte Sprache. Berlin: Büro der zentralen Frauenbeauftragten. https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/frauenbeauftragte/aktuelles/leitfaden-geschlechtergerechte-sprache_humboldt-universitaet-zu-berlin_onlineversion-1.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

Ghattas, Dan Christian/Kromminga, Ins A/Matthigack, Ev Blaine/Mosel, Es Thoralf (2015). Inter* & Sprache — Von »Angeboren« bis »Zwitter«. Eine Auswahl inter*relevanter Begriffe, mit kritischen Anmerkungen vom TrIQ-Projekt »Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*«. Berlin: TransInterQueer e. V. & IVIM/OII Deutschland. http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/InterUndSprache_A_Z.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

Informationen zu Intergeschlechtlichkeit für Medienschaffende. https://inter-nrw.de/category/journalists-interested/ [Zugriff: 31.03.2021]

Köhler, Robin (2019). Wie rede ich am besten mit Non-Binarys? puls, 22.07.2019. https://www.br.de/puls/ansprache-nonbinary-people-100.html#:~:text=Da%20die%20Pronomen%20%22sie%22%20und,eckigen%20Klammern%20hinter%20ihren%20Namen [Zugriff: 31.03.2021]

Nicht-binär Wiki. Pronomen. https://nibi.space/pronomen [Zugriff: 31.03.2021]

Queer Lexikon. https://queer-lexikon.net/ [Zugriff: 31.03.2021]

taz-Redaktion/Bundesvereinigung Trans* (2018). Keine Zauberei. Wie spricht und schreibt man am besten über trans* Personen, ohne dass es verletzt? Wir haben versucht, einen Leitfaden dafür zu erstellen. In: taz, 13.05.2018. https://taz.de/Sachkunde-ueber-sensible-Sprache/!5502024/ [Zugriff: 31.03.2021]

TransInterQueer e.V. (2014). Trans* in den Medien. Informationen für Journalist_innen. http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/TrIQ_Journalist_innen-2.%20Aufl.-web(2).pdf [Zugriff: 31.03.2021]

Kunert, Heiko (2020): Diskriminiert das Gender-Sternchen blinde Menschen? Online unter: https://heikos.blog/2020/11/08/diskriminiert-das-gender-sternchen-blinde-menschen/ [Zugriff: 31.03.2021].

Steinfeldt-Mehrtens, Eddi (2021): Hä? Was heißt denn: Genderdoppelpunkt? Missy Magazine, 08.03.2021. Online unter: https://missy-magazine.de/blog/2021/03/08/hae-was-heisst-denn-genderdoppelpunkt/ [Zugriff: 31.03.2021].

-

Mikroaggressionen einklappen

Diese Videoclips und Artikel beschäftigen sich mit Mikroaggressionen, also mit scheinbar kleinen Handlungen, die durch ihre Häufung im Kontext von Diskriminierung zu schwerwiegenden Belastungen führen können, die von privilegierten Menschen oft unterschätzt werden.

Fusion Comedy (2016). How microaggressions are like mosquito bites. https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450 [Zugriff: 31.03.2021]

Moghimi, Floria (2019). Wie wirken sich Mikroaggressionen aus? https://blog.floriamoghimi.de/2019/05/13/wie-wirken-sich-mikroaggressionen-aus/ [Zugriff: 31.03.2021]

Nguyen, Toan Quoc (2013). „Es gibt halt sowas wie einen Marionettentäter.“ Schulisch-institutionelle Rassismuserfahrungen, kindliche Vulnerabilität und Mikroaggression. In: ZEP (Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik), 36 (2), S. 20–24. http://www.waxmann.com/index.php?id=zeitschriftendetails&no_cache=1&eID=download&id_artikel=ART101307&uid=frei [Zugriff: 31.03.2021]

Niemann, Yolanda Flores (2017). Microaggressions in the classroom. https://www.youtube.com/watch?v=ZahtlxW2CIQ [Zugriff: 31.03.2021]

-

Rassismus in der deutschen Gesellschaft, Vorurteile, Schuld, Moral, Handlungsorientierung einklappen

In diesem Impulsreferat (Video-Clip) argumentiert Mark Terkessidis für ein strukturelles Verständnis von Rassismus, das diesen aus moralischen Fragen von Schuld und Schuldabwehr herauslöst:

Terkessidis, Mark (2012). Gehört der Rassismus zu Deutschland? Und wenn ja: Warum? Impulsreferat. https://www.youtube.com/watch?v=EK4ZKnmBfUI [Zugriff: 31.03.2021]

In diesem Text setzt sich Annita Kalpaka mit den Problematiken einer rassismuskritischen Bildung auseinander, die auf Vorurteile fokussiert:

Kalpaka, Annita (2003). Stolpersteine und Edelsteine in der interkulturellen und antirassistischen Bildungsarbeit. In: Stender, Wolfram/Rohde, Georg/Weber, Thomas (Hrsg.), Interkulturelle und antirassistische Bildungsarbeit: Projekterfahrungen und theoretische Beiträge. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel, S. 56–79.

Und in diesem Text befasst sich die Autorin mit Deutschsprech-Geboten in der Pädagogik:

Kalpaka, Annita (2006). „Hier wird Deutsch gesprochen“ – Unterschiede, die einen Unterschied machen. In: Elverich, Gabi/Kalpaka, Annita/Reindlmeier, Karin (Hrsg.), Spurensicherung. Reflexion von Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft. Frankfurt/M.: IKO, S. 263–298.

-

Vom Sinn und Unsinn der Beschäftigung mit eigenen Privilegien einklappen

Da ich im Text oben immer wieder von Privilegierten spreche, weise ich zu guter Letzt noch auf einen Text hin, in dem ich über Sinn und Unsinn der Beschäftigung mit eigenen Privilegien nachdenke:

Debus, Katharina (2018). Methodenkonferenz Privilegientest. Kommentar. http://portal-intersektionalitaet.de/fileadmin/downloads/K._Debus_-_Privilegientest_01.pdf [Zugriff: 31.03.2021]

Zur Autorin: Katharina Debus, Politologin, arbeitet seit den frühen 2000er Jahren zunächst in der Jugend- und dann in der Fachkräftebildung sowie als Autorin zur Gestaltung von Lernprozessen zu Diskriminierung, Geschlechterverhältnissen, geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, Intersektionalität, geschlechterreflektierter Pädagogik und Sexualpädagogik. Sie ist freiberuflich tätig und assoziierte Mitarbeiterin bei Dissens – Institut für Bildung und Forschung. Kontakt: kd@katharina-debus.de, www.facebook.com/KatharinaDebusBildung sowie www.katharina-debus.de.

veröffentlicht am 20.04.2021

Einzelnachweise

- Diesen Aspekt der Unterscheidung zwischen Intention und Effekt verdanke ich einem Mailwechsel mit sowie mündlichen Äußerungen von Annita Kalpaka. Grundsätzlich empfehle ich Annita Kalpakas Texte und die von ihr herausgegebenen Bücher zu Rassismus bzw. pädagogischem Handeln in der Einwanderungsgesellschaft, u. a. Kalpaka, Annita/Räthzel, Nora/Weber, Klaus (2017). Rassismus. Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Hamburg: Argument. Kalpaka, Annita (2003). Stolpersteine und Edelsteine in der interkulturellen und antirassistischen Bildungsarbeit. In: Stender, Wolfram/Rohde, Georg/Weber, Thomas (Hg.). Interkulturelle und antirassistische Bildungsarbeit:. Projekterfahrungen und theoretische Beiträge. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel, S. 56–79. Elverich, Gabi/Kalpaka, Annita/Reindlmeier, Karin (2006). Spurensicherung. Reflexion von Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft. Frankfurt/Main: IKO.

- Es sei angemerkt, dass diese Kritik kontrovers diskutiert wird. Eine gegenläufige Position zur hier genannten vertritt Andrea Kothen unter https://www.proasyl.de/hintergrund/sagt-man-jetzt-fluechtlinge-oder-gefluechtete/. Ich möchte zusätzlich zu einem Hinweis auf die Wandelbarkeit von Sprache und die Möglichkeit, ein Wort in eine historische Tradition zu stellen und dennoch weiterzuentwickeln, ein Fragezeichen hinter das von ihr genannte „wir“ setzen, dessen Großeltern nach dem zweiten Weltkrieg als Vertriebene ausgewandert sind. Dieses „wir“ bietet einen relevanten Hinweis auf mögliche Allianzen und Querbezüge, schließt allerdings verschiedenste Menschengruppen inkl. der Nachkomm*innen der Opfer des Nationalsozialismus als Adressat*innen des Textes aus. Dennoch halte ich ihre Hinweise insbesondere zur Etablierung des Flüchtlingsbegriffs in Abgrenzung vom wesentlich diskriminierenderen Begriff des „Asylanten“ und von entsprechend guten Gründen mancher Initiativen, an dem Begriff festzuhalten, für beachtenswert.

- Vgl. zur Schreibweise Juden_Jüdinnen: https://latkesberlin.wordpress.com/.

- Auch hier ist anzumerken, dass in Bezug auf beide Begriffsdebatten die jeweiligen Communities nicht ganz einig sind. Viele finden die hier diskutierten Begriffe problematisch diffizil und favorisieren die alternativen Begriffe. Allerdings fühlen sich nicht alle Gruppen durch die vorgeschlagenen Alternativbegriffe repräsentiert, da diese nicht alle Selbstbezeichnungen und Gruppenzugehörigkeiten abbilden und damit erneut Unsichtbarkeit produzieren. Es gilt grundsätzlich die Frage, wann und zu welchem Zweck eine Sammelbeschreibung für die jeweils sehr diversen Lebensweisen und Communities sinnvoll ist (z. B. zur Thematisierung von Diskriminierung) und wann es bereits diskriminierend ist, überhaupt eine Sammelbeschreibung zu suchen, weil dadurch sehr diverse Realitäten und Selbstverständnisse in ein homogenisierendes Fremdbild zusammengefasst werden.

- Mecheril, Paul (2013). „Kompetenzlosigkeitskompetenz“. Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. In: Auernheimer, Georg (Hg.). Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Wiesbaden: Springer VS, S. 15–34.

- Ich finde zur Verschiebung der Frage von Schuld(abwehr) auf die Anerkennung der Prägung unserer Gesellschaften durch Diskriminierung und Ungleichheit und daraus folgende Handlungsfähigkeit dieses Impulsreferat sehr anregend: Terkessidis, Mark (2012).: Gehört der Rassismus zu Deutschland? Und wenn ja: Warum? Impulsreferat. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=EK4ZKnmBfUI [Zugriff: 31.03.2021].

- Weitere Hinweise zum Umgang mit Situationen, in denen die Adressat*innen diskriminierende Begriffe verwenden, finden sich in: Debus, Katharina (2020).: Umgang mit problematischen Begriffen im Lernen zu Diskriminierung. Online unter: https://www.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/Debus_-_Umgang_mit_problematischen_Begriffen_im_Lernen_zu_Diskriminierung.pdf [Zugriff: 03.11.2020].